"Gossip is the Devil's radio."

(George Harrison)

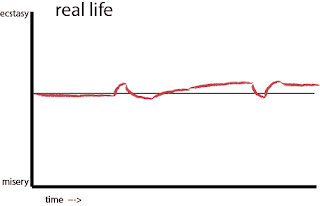

Bullshit! Itu kata-kata yang terngiang pertama kali di dalam pikiran saya ketika mencerna sebuah berita, atau apapun, dari infotainment. Tidak ada yang menarik, hanya cerita-cerita biasa yang dipoles sedemikian rupa hingga menjadi sesuatu yang penting, hanya kabar-kabar pribadi yang disulap menjadi seolah-olah “kepentingan umum”, potret kesempurnaan manusia dalam dunia yang selalu (dan selamanya) menuntut ketidaksempurnaan lewat berkas lampu sorotnya dari atas panggung, lukisan kesenjangan kelas yang tampak sengaja dipulas oleh warna-warna yang tegas, dan ya, itu tadi, kesimpulannya adalah semuanya hanya omong kosong! Sama seperti kisah fantasi lainnya, “dongeng-dongeng” ini hanya menampilkan hiburan yang berbuntut pada angan-angan berkabut untuk menjadi bagian di dalamnya. Suatu hal yang sangat manusiawi, sesuai dengan kodratnya, bahwa kita akan selalu berusaha untuk meniru atau menyerupai orang lain. Orang lain yang terlihat lebih baik, lebih cantik, lebih sukses, lebih kaya, lebih bersinar, lebih sempurna, walaupun sayangnya, tidak lebih nyata daripada dirinya sendiri.

Itulah pencitraan dan bagaimana semuanya itu menjadi begitu menarik sekaligus menghasilkan gemerincing uang. Entah apakah di dalamnya ada unsur membodohi, mempengaruhi, memprovokasi, menjual mimpi, mempertontonkan kemunafikan atau untuk memamerkan secara terang-terangan garis pemisah antar kelas sosial, asalkan “pengemasannya” dibalut dalam nuansa berita serta jargon pentingnya suatu informasi, dan publik merasa (entah bagaimana) kebutuhan informasi-nya terpenuhi, maka semua itu tidak masalah. Tidak dipungkiri juga bahwa kenikmatan dari melahap acara seperti ini adalah keleluasaan penonton untuk menghakimi objek berita, atau sebut saja imej kesempurnaan, dengan kapasitasnya masing-masing sehingga mereka merasa cukup memenuhi syarat untuk menilai semuanya. Untuk menilai suatu kebaikan atau keburukan terhadap berita yang kebenarannya masih menunggu di balik kamera (bahkan kebenaran adalah satu-satunya hal yang tidak perlu khawatir keberadaannya akan diusik oleh banyak pihak, mereka dapat tidur tenang sepanjang waktu). Untuk mendiskusikannya lalu menyebarkannya lagi melewati berbagai bahasa dan persepsi yang berbeda-beda (dan bahkan cenderung berpihak), dari satu mulut ke mulut, sebuah cerita yang isi dan akhirnya terbuka bagi siapa saja untuk memutuskan. Ini mungkin daya tarik yang tidak dimiliki oleh berita jenis lainnya, sebuah kekuasaan untuk menentukan kebenaran di tangan para penonton, karena kebenaran yang asli tidak pernah diijinkan untuk bergabung bersama-sama.

Infotainment adalah sebuah simbiosis antara dua pihak. Para pemburu berita, sebagai pihak yang mencari, menyajikan, meliput, menyebarkan, menginformasikan, dan di lain kesempatan bisa juga turut mencibir secara halus, segala hal yang menyangkut pihak kedua, yang tentu saja kita semua tahu, selebritis, lewat ulah, tindak-tanduk, perbuatan, sensasi, kontroversi, masalah, aib, gaya hidup, dan segala tetek-bengek yang melekat padanya. Selebritis adalah matahari, pusat, yang dikelilingi oleh jepretan kamera dan alat perekam. Hubungan simbiosis ini berlangsung dengan baik, menciptakan keseimbangan di antara keduanya dan dunia yang mereka bentuk. Para pemburu berita jelas membutuhkan selebritis sebagai sumber berita, dan sebaliknya selebritis juga membutuhkan pemberitaan terhadap dirinya. Semuanya berjalan harmonis, sesuai dengan “norma”, hubungan timbal-balik yang setimpal.

Tapi, seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini tampaknya ada sedikit masalah. Sedikit masalah yang menguak fakta tentang dunia infotainment dalam negeri. Sebuah sirkus di tengah malam. Ketika dua pihak yang saling berbagi hidup ini akhirnya bersitegang dan bahkan cenderung bersikap “saling bunuh” satu sama lain. Entah siapa yang memulainya tapi perseteruan ini terkesan begitu dramatis, seperti sepasang sahabat dekat yang tiba-tiba berteriak saling membenci. Ya harus saya akui ini menjadi tontonan yang menarik ketika tiba-tiba sang selebritis yang namanya besar akibat frekuensi pemberitaan yang diberikan oleh infotainment bermusuhan dengan infotainment yang membonceng nama sang selebritis untuk meraih penonton. Pengkhianatankah? Emosi sesaat? Atau sekedar rasa muak yang selama ini tak tertahankan?

Ataukah akhirnya seseorang telah melihat tanda “Selamat Datang Realita” lalu merusak segalanya. Karena lucunya, hal ini justru dipicu oleh pengkhianatan terhadap imej kesempurnaan dengan cara beralih untuk mendalami perasaan ketidaksempurnaan manusia yang ditunjukkan lewat amarah dan kekesalan. Ini jelas-jelas telah melanggar aturan. Karena simbiosis telah retak. Karena ternyata kedua pihak tidak selamanya bisa berjalan beriringan. Karena manusia, bagaimanapun juga, siapapun juga, apapun namanya, hanya akan kesal bila segala sesuatu yang melekat padanya selama ini adalah berita omong kosong.

Mungkin pada akhirnya dia sadar bahwa simbiosis ini merupakan hal yang terlalu dilebih-lebihkan. Bahwa sebenarnya rasa saling membutuhkan kedua pihak tidak sebegitu pentingnya sehingga keberadaannya saling bergantung satu sama lain. Karena kalau dicermati apa yang menyebabkan berita-berita dalam infotainment menjadi kumpulan omong kosong adalah fenomena “keselebritisan” di dalam negeri. Apa yang menjadikan seseorang selebritis tampak terlalu mudah untuk dipahami dan untuk beberapa pertimbangan, menjadi sangat tidak adil karena kesempurnaan dalam bahasa yang mereka gunakan hanya mencakup segala sesuatu yang kasat mata. Bukanlah suatu karya yang digodok sebagai bahan berita namun cerita-cerita pribadi tanpa motivasi yang disebarluaskan. Karena memang seperti inilah wajah selebritis kita, tanpa karya nyata, hanya sensasi dan cerita.

Maka tak heran bila baik-buruk dan sepak-terjang para selebritis yang dapat kita nilai hanyalah dari kelakuan mereka. Jadi tidak heran bila para selebritis tanpa karya ini didekati pemburu berita untuk mengorek apapun yang tersedia dan tersisa, yaitu sensasi dan privasi, dan hanya dua hal itu saja. Jika tidak memiliki sensasi maka serahkanlah kehidupan pribadi kepada publik, dan jika kehidupan pribadi tidak cukup menarik maka buatlah sensasi untuk menarik perhatian khalayak. Sedangkan pemburu berita tentunya akan dengan senang hati menyedot semua yang melekat pada selebritis untuk ditukar dengan nilai uang. Mereka bahkan tidak akan segan-segan untuk mendapatkan berita dengan berbagai cara dan membuat berita dari bahan material yang sulit diolah sekalipun. Memburu hingga melanggar batas privasi dengan todongan kamera dan lampu blitz. Kalau begini menjadi terlalu bias untuk menentukan mana yang pantas disebut (maaf) pelacur. Selebritis tanpa karya atau pemburu berita tanpa kode etik? (kedua pihak inilah yang akhirnya menjadi bahan dasar bagi sebagian besar berita infotainment yang kita nikmati)

Kalau mau saling tuduh bisa jadi justru tidak malah memperuncing masalah. Namun yang jelas, seorang selebritis dengan kapasitasnya sebagai pusat sorotan, idola publik, sosok teladan, pujaan masyarakat, seharusnya dapat lebih mampu memberikan inspirasi dan motivasi yang berarti pada para fans-nya lewat karya-karya yang berkualitas dan diakui, bukan hanya lewat keunggulan paras, privasi, serta keterampilannya dalam ber-aji-mumpung. Sedangkan para peliput seharusnya juga dapat lebih jeli dalam memilah-milih topik atau isi berita yang pantas dan bermanfaat untuk disiarkan dengan menjunjung tinggi asas kebenaran, tidak memihak, cerdas, dan selektif dalam menentukan selebritis mana yang pantas untuk dijadikan berita dan mana yang dibiarkan saja sampai berkarat. Kita semua membutuhkan motivasi untuk memacu semangat berubah bukan hanya dijejali dengan omong kosong murahan yang hanya akan memancing reaksi untuk bergosip bukan untuk bangkit dan menciptakan sesuatu. Mengingat frekuensinya yang begitu gencar menguasai jam-jam acara televisi, dari pagi hingga sore, tidak perlu susah untuk mengartikan bahwa sepanjang itulah, waktu produktif kita, kita semua sepakat untuk sama-sama membenamkan diri pada buaian omong kosong yang dibalut sedemikian rupa dengan sangat cantik dan bersinar. Yah, seperti itulah wajah kita semua. Selamat datang.